En mayo de 2018 China inauguraba un nuevo método de control social destinado a premiar y castigar a los malos ciudadanos. Esta revolución puede reinventar el concepto de gobernanza y traer una nueva sociedad de clases a largo plazo que los países democráticos pueden sentirse tentados de aplicar

“La civilización no tiene en absoluto necesidad de nobleza ni de heroísmo. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política”, sentenciaba un personaje de Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley. En esta distopía literaria se había conseguido terminar con la anarquía internacional creando un Estado mundial omnipotente que, mediante la perfecta división en clases —fruto de la ingeniería genética y el acondicionamiento— y el control social a través del entretenimiento, había conseguido paz perpetua.

El personaje equipara civilización a estabilidad y paz social de una manera tan pragmática que todo lo que atenta contra ello es, sin duda, una falacia política, un obstáculo innecesario. Nobleza y heroísmo, esas cualidades románticas que en la ficción de Huxley desaparecen por completo, no tienen cabida en el Estado contemporáneo. Las antiguas ideas —el liberalismo, los derechos humanos, el derecho a la intimidad y a la privacidad…— no hacen sino obstaculizar la protección del “bien común”. A cambio, pan y circo adecuados a las necesidades de cada capa para evitar el cuestionamiento político.

China se enorgullece de ser la “civilización más antigua aún existente”. En la filosofía política china siempre ha destacado la necesidad de confiar en un poder centralizado para pacificar y dirigir todo el territorio, poder personalizado en el “Mandato del Cielo” con el que cuentan los gobernantes, la herramienta legitimadora de su poder y su acción. Los siglos de imperio —salvando los periodos de desunión— y ahora la República Popular China siguen ese patrón, que cuenta con milenios de experimentación.

China, protagonista en su visión paralela de la Historia, promociona su glorioso pasado como causa de su éxito, de su forma de gobierno y de sus valores. El paso adelante que ha dado Xi Jinping, tras consolidar su poder, con la introducción de nuevos métodos de control —el bautizado como “crédito social”— no es más que un nuevo giro de tuerca a las herramientas de persuasión y censura que ya caracterizaban al país.

La China de antes

La censura es una herramienta muy útil cuando en el horizonte se perfila una Historia alternativa. Antes de la puesta en marcha del sistema del crédito social, que entró en vigor a nivel nacional en mayo de 2018 y que seguirá desarrollándose hasta 2020, el control chino se llevaba a cabo, de manera generalizada, por medio del control de los medios de comunicación tradicionales, la producción artística, las empresas, la burocracia, la educación y el ciberespacio.

Con la sustitución de las fuentes de información tradicionales por la era de los titulares, China ha sabido desarrollar con éxito plataformas equivalentes a las propuestas de Silicon Valley y que, además de proporcionar directamente al Gobierno datos de sus ciudadanos, funcionan mejor. Aplicaciones como WeChat fueron de las primeras en ofrecer videollamadas por internet; además, contiene un espacio de “momentos” en el que el usuario puede subir información sobre lo que está haciendo, al estilo de Facebook, Snapchat o Instagram. Hoy WeChat cuenta con otros atributos novedosos, como la posibilidad de utilizarse como tarjeta de pago o para enviar dinero.

Las redes sociales no son la única rama por la que China controla el ciberespacio. Es también conocido el fenómeno de los buscadores, como Baidu —una suerte de Google chino—, plataformas de reproducción y otros servicios. No obstante, es el hecho de la construcción de un cortafuegos que regula las páginas aceptables y prohibidas lo que genera mayor dolor de cabeza al Gobierno chino, puesto que saltarse estos controles es sencillo con herramientas que ocultan la localización —entre otros elementos relacionados con la privacidad—.

La China de ahora

Tras la celebración del 19.º Congreso del Partido Comunista de China en octubre de 2017, el pensamiento de Xi se incluyó en la Constitución china, equiparado a líderes como Deng Xiaoping o el propio Mao. Para la realización de uno de los objetivos de su pensamiento, el retorno a la antigua gloria de China o “Rejuvenecimiento”, el presidente ha centrado su atención en la propagación nacional de los valores comunistas para evitar su relajamiento en el híbrido Estado creado en los 80.

Su PIB per cápita se ha triplicado en la última década y un boom similar ha experimentado el turismo chino en el exterior, donde son los que más gastan; a ello se le suma el hecho de que el número de estudiantes chinos en el extranjero se acerca al medio millón. Se trata de una entrada y salida de ideas que es necesario vigilar. Con una China cada vez más grande, fuerte, competitiva y globalizada, el sistema de crédito social nace para responder a esta necesidad y puede entenderse como un paso más —con cierta lógica retorcida— en la adaptación de los medios disponibles al sistema de censura existente.

Gracias al nuevo método puesto en marcha, el Estado recibe y gestiona grandes volúmenes de información obtenida en colaboración con bases de datos policiales e instrumentos de alta tecnología, como las gafas de reconocimiento facial. Los recoge indiscriminadamente y sin autorización previa no solo mediante lo perceptible e identificable— saber quién es el culpable de romper cierta ley—, sino también mediante la potencial colaboración con el sector privado, incluidos gigantes como Alibaba. Difiere en su esencia, por tanto, de las empresas que ofrecen beneficios a sus clientes habituales como estrategia de marketing o de aquellas en China, como la empresa para compartir bicicletas Mobike, que penalizan a aquellos que infringen las condiciones de la aplicación, como aparcar bien o respetar las señales de tráfico, ya que estas necesitan que el usuario haya decidido instalar en su dispositivo la aplicación correspondiente.

Cómo funciona el sistema

Uno de los primeros lugares donde se implementó en su versión beta fue en la ciudad de Rongcheng. Este experimento a nivel micro de lo que está por venir empapa todo en la vida diaria. Personas y empresas empiezan con mil puntos, que se traducen en un sistema de calificación de la A a la D. Los puntos se añaden por servicios a la comunidad, comportamientos excepcionales y premios recibidos. La resta puede producirse por desde no cederle el paso a los peatones—algo increíblemente común en Asia— hasta retrasarse con el pago de las facturas o tener una multa de tráfico.

En Rongcheng existe un sistema unificado de información con todos los datos relevantes para la evaluación al que las autoridades locales —y, más tarde, regionales y nacionales— van sumando sus averiguaciones. Un perfecto cordón burocrático, típico de la organización social china desde tiempos imperiales, que acumula datos sobre la vida diaria y el comportamiento registrado por las instituciones. Dependiendo de su categoría, se premia o castiga al ciudadano temporalmente. En mayo, el primer mes del crédito social, 169 personas perdieron el derecho a viajar dentro y fuera del país por su baja puntuación. Otras consecuencias son la denegación de reservas en los mejores hoteles, no poder solicitar ciertos empleos, impedir que los hijos vayan a las mejores escuelas o quedarse sin mascota.

El sistema de crédito social perpetúa las condiciones para seguir desarrollando el experimento político y económico y obliga a someterse a una serie de reglas —añadidas a las legales— dictadas desde el Politburó, lo cual puede generar, junto con la protección del culto al Estado, una nueva sociedad de clases. La baja puntuación de unos padres puede comprometer el futuro de su descendencia al forzarlos a acudir a centros menos reputados, lo que a la larga tendrá un impacto en sus oportunidades profesionales y marcará su entorno de amistades y contactos. De igual manera, la mejor educación y los mejores empleos acabarán reservados para los ciudadanos más leales, lo que dará lugar a una nueva esfera privilegiada y generará nuevas dinámicas de desigualdad.

¿Tiene China las llaves del futuro?

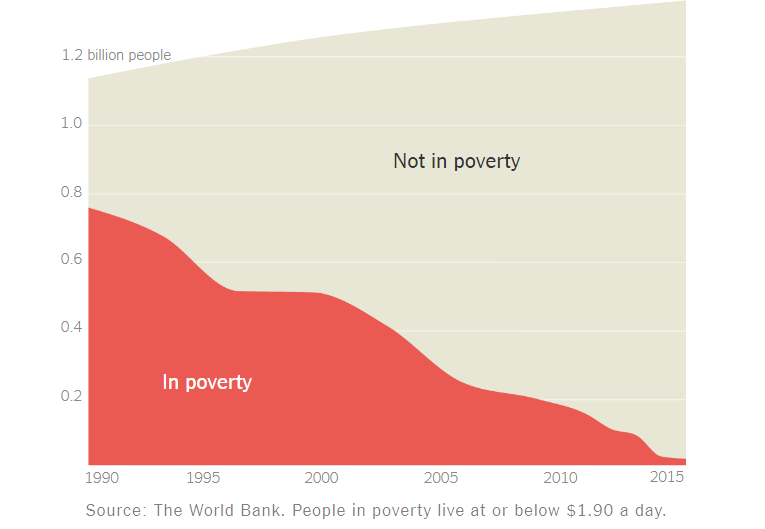

En septiembre de 2018, China superaba a la Unión Soviética en términos de longevidad. Con ello desmentía tanto la hipótesis de que la prosperidad lleva a demandas de derechos y libertades ciudadanas como que la democratización es crítica para gestionar los ciclos económicos negativos. La segunda economía mundial ha sabido crear una cultura del consumo que subsume la necesidad activa de participación política y la desaceleración económica no ha disparado los niveles de disidencia. La creación de un modelo ideal de ciudadano, el ciudadano A+++, que cede su tiempo como voluntario, es eficiente en los pagos, se comporta de manera ejemplar y es leal al partido, corre el riesgo de redefinir el concepto de gobernanza.

La supervisión exhaustiva de la población china comenzó a llenar los periódicos con las gafas de reconocimiento facial, conectadas a las bases de datos policiales para acelerar el reconocimiento de vehículos y personas sospechosas. Sin embargo, estos nuevos métodos y su repercusión en la vida diaria han hecho saltar las alarmas de organismos como Human Rights Watch. La opacidad característica del sistema chino hace que los límites de su implementación sean difíciles de imaginar. Lo que sí podemos concluir es que con ello China se ha propuesto, indirectamente, ofrecer al mundo un nuevo modelo competitivo de sofocar las amenazas a la seguridad interior por medio de la vigilancia intensiva y el fortalecimiento del poder del Estado.

Si mediante la utilización pragmática de los datos de sus ciudadanos China consigue crear una sociedad más próspera en términos totales, cabe preguntarse si podría utilizarse un método similar en otras partes del planeta. El dilema seguridad-privacidad lleva discutiéndose mucho tiempo y casos como el escándalo de Facebook, que precipitó la aprobación de una nueva ley de protección de datos europea, evidencian los riesgos a los que los ciudadanos se encuentran expuestos. Si la utilización del historial de búsquedas en internet, de compras e inversiones, el rastro en las redes sociales o el incumplimiento de las normas de convivencia sirvieran para crear una sociedad más segura, ¿quién sería capaz —Gobierno o ciudadano— de negarse a utilizar un sistema similar bajo la bandera del “bien común”?

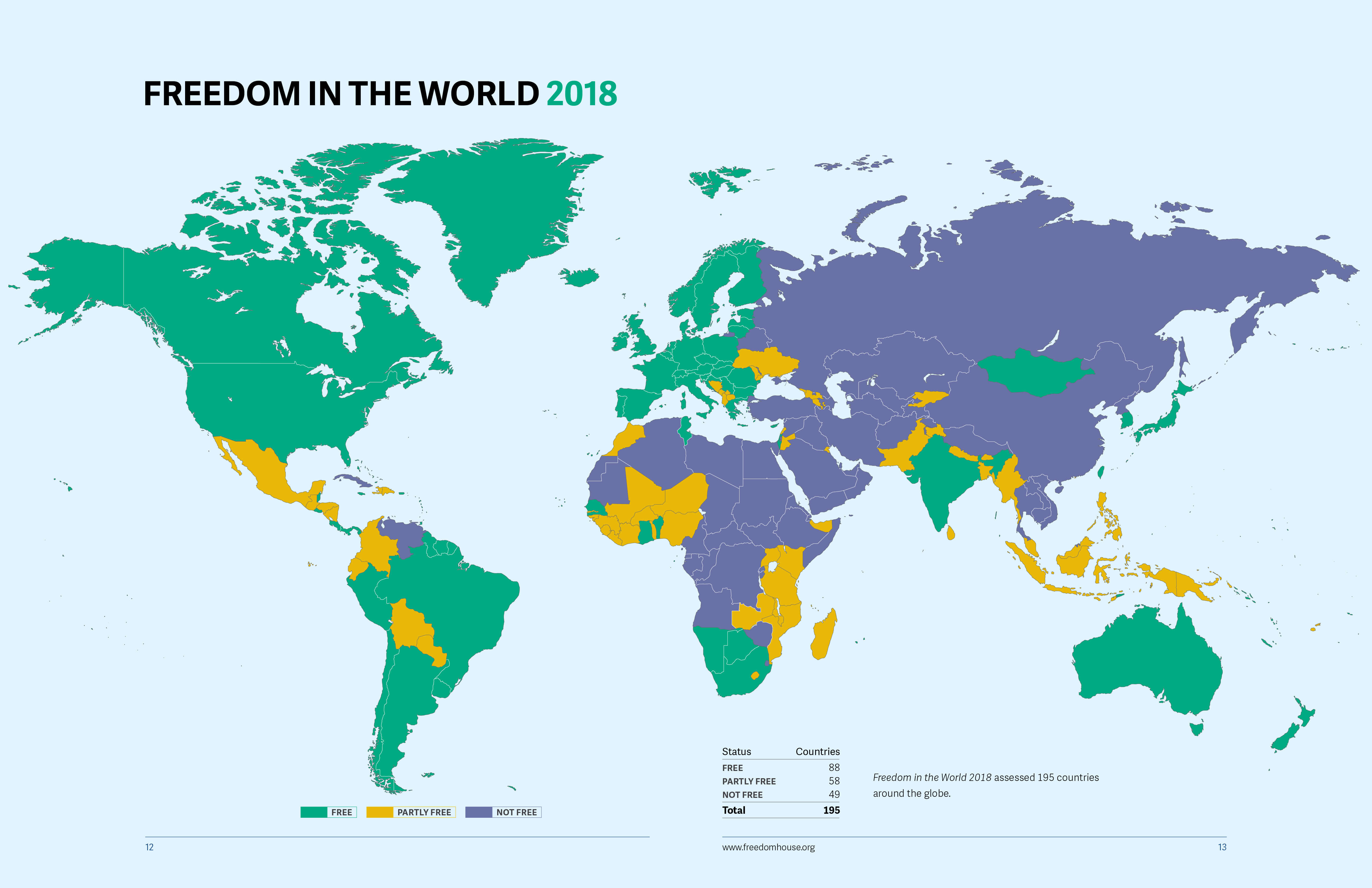

Los peligros de traicionar la ética de las Constituciones de los países democráticos ya se encuentran bajo examen en un contexto mundial de desencanto con los ideales democráticos. El modelo chino está volviéndose cada vez más popular: es menos exigente con lo que se encuentra fuera del alcance del poder del Estado y, en un mundo donde la sensación de seguridad dentro de él está cada vez más comprometida por las olas migratorias, los ataques terroristas y otras amenazas a la seguridad, la vigilancia masiva podría terminar vista con buenos ojos.

No obstante, la implementación fructífera de la vigilancia masiva va en contra de todo el progreso social que tantos años y vidas ha sacrificado. Los efectos panópticos, como el miedo o la desconfianza masiva, pueden terminar con el contrato social y las formas de gobierno colectivas. La falta de libertades se opone a la creatividad y la inventiva; al progreso, en última instancia. La seguridad absoluta no existe y, por ello, el Estado tiene que buscar nuevas formas de colaboración, de transparencia en vez de secretismo, y cadenas de mando optimizadas vigiladas por el imperio de la ley que permitan determinar responsabilidades.

Puede que Xi cuente con la legitimidad que la idea del Mandato del Cielo le otorga según la tradición, pero Occidente se debe a otras dinámicas de momento. El tiempo desvelará si lo inaugurado en China es el comienzo de un nuevo significado de gobernanza, pero de momento podemos imaginarnos un presente con olor a las obras de Huxley y Orwell o el Black Mirror de Channel 4/Netflix, y en estas obras de ficción nada termina bien.

Más información:

Panem et circenses: cómo gobierna China

La otra Muralla China: el control de Internet

La diáspora china

Versalles en ruinas